Поспели вишни в саду у дяди Вани

Театральное искусство сродни устоявшемуся сообществу, в которое время от времени требуется вливание свежей, молодой крови – новых творческих идей и задумок. В современных условиях у режиссёров всё чаще появляется желание переосмыслить прошедшие явления и выведенные когда-то классиками сценические образы и персонажи, чтобы, образно говоря, стряхнуть пыль времени с театрального занавеса и сценических подмостков.

Именно в таких рамках, которые можно назвать экспериментальными, поставлена новая в репертуаре Новокузнецкого драматического театра пьеса по произведениям Антона Павловича Чехова «Дядя Ваня» (первоначальное название «Леший»). Премьера в начале этой недели состоялась на сцене новокузнецкой Драмы, посвящена она 165-летию со дня рождения великого Антоши Чехонте (один из псевдонимов Чехова), которое мы отмечаем в этом году.

Для постановки спектакля в Новокузнецк была приглашена Сойжин Жамбалова, главный режиссёр Няганского театра юного зрителя. К молодому режиссёру с недавних пор с лёгкой руки критиков приклеилось выражение «невероятная Сойжин». В своё время она прошла обучение на артиста музыкального театра, а потом на режиссёра, приобретя не только знания режиссуры, но и умение анализировать музыкальную драматургию, разбирать партитуры опер. Музыка в спектаклях Жамбаловой занимает важную роль, становится одной из главных действующих лиц.

Называют ещё одну особенность подхода Сойжин к драматургическому материалу – «обострённое чувство ответственности перед традициями и устоями национального театра и одновременно собственное видение того, как он может меняться и развиваться».

«Жамбалова не подводит свои постановки под некую универсальную формулу, напротив – она находится в постоянном поиске, прокладывая в театральном искусстве свою дорогу», – отзываются о её творческой методике.

Собственный же подход Сойжин Жамбалова использовала и в постановке «Дяди Вани» на сцене новокузнецкой Драмы.

В предисловии к показу во время сдачи спектакля гостья из Бурятии выразила восхищение работой новокузнецких актёров в процессе постановки «Дяди Вани». Талантом каждого из них, пониманием режиссёрского замысла, сыгранностью и восприятием музыкальной окантовки текста пьесы.

Не остались в долгу и в театре, заявив, что «Дядя Ваня» обещает стать новым взглядом на классику.

В премьерном спектакле, как и во всей чеховской драматургии, одни герои жаждут взаимопонимания окружающих и милосердия, другие, проявляя душевную щедрость, готовы помочь и ближнему, и дальнему. В аннотации к «Дяде Ване» говорится о том, как вопреки прошедшему времени чеховские герои вновь собираются в одном доме, чтобы склеить всё когда-то разрушенное, попытаться поймать и обрести когда-то ускользнувшие и потерянные каждым из них смыслы жизни. Прошлое осталось позади, и они в ожидании будущего. Но и настоящее никуда не ушло: персонажи пьесы живут здесь и сейчас, ошеломлённые и даже растерянные тем, что с ними происходит. «Каждому из них нужен всемогущий доктор, он нужен даже самому доктору», – пророчествует предисловие.

«Всё человеческое – крайне хрупкое. А сегодня всё слишком хрупкое, потому что человек не очень важен. И хочется говорить про самые простые истины, хочется говорить тихо и почти исповедально, терапевтично, – поясняет Сойжин своё намерение обратиться к пьесам Чехова и добавляет: – А главное – хочется напомнить себе про то, что ты – человек и нуждаешься в любви и милосердии, имеешь право на свободу выбора и попытку быть счастливым. Даже если у тебя в итоге ничего не получится».

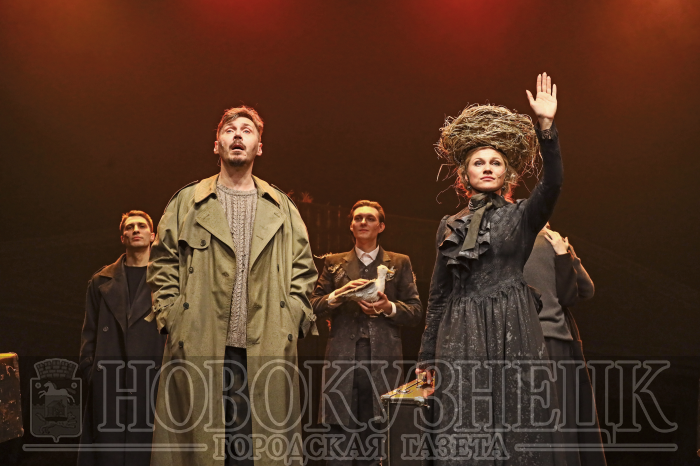

Необычна и афиша к спектаклю с тремя артистками – Марией Захаровой, Ксенией Барнаевой и Юлией Китовой, которые воплощают образы «Трёх сестёр» Чехова и которые постарались максимально передать атмосферу чеховского мира: чёрные платья в пол, нити блестящего под софитами жемчуга, замысловатые причёски, напоминающие птичье гнездо, и едва заметный, словно покрытый инеем румянец.

В костюмах и декорациях спектакля передано то ощущение времени, когда жизнь течёт медленно, тягуче, когда каждый час, словно загустевшее с годами вишнёвое варенье, липко и густо стекает в чашку с чайной ложки. Однако от напряжения и внутренней тревоги никуда не деться: темп действия нарастает с каждым мгновением.

На сцену выведена деревенская телега, которая стала почти центральным атрибутом в действии «Дяди Вани». Это сельское надёжное средство передвижения сначала наполнено чемоданами, символизируя приезд в имение супружеской пары – бывшего профессора Александра Владимировича Серебрякова (артист Александр Шрейтер) и его молодой красавицы жены Елены Андреевны (артистка Полина Дорошкевич). Предстанут и многие другие, с чувством, профессионально воплощающие чеховские образы артисты нашей Драмы (Илона Литвиненко, Наталья Курлыкова, Андрей Грачёв, Татьяна Лизунова, Даниил Нагайцев и другие).

Потом телега наполняется тюками сена, на которых неожиданно для себя в страстном порыве прямо в овине оказываются Елена Андреевна и доктор Михаил Львович Астров (артист Александр Коробов). Их случайно застаёт дядя Ваня, Иван Петрович Войницкий (артист Андрей Ковзель), доверчивый умница, добряк, порядочный и трудолюбивый человек, всем своим большим и нежным сердцем безответно влюблённый в красавицу Елену.

Во время трагически острых, кульминационных эпизодов телега становится и своеобразным эшафотом. Только не на нём, а под ним оказывается попавший в неприятную ситуацию тот или иной персонаж. В ряду декораций есть намёк и на современность происходящего – экран телевизора, на котором, повторяя реплики героев пьесы, иногда проявляются эпизоды из поставленного по пьесе кинофильма.

В премьере проявился характерный для Сойжин Жамбаловой режиссёрский приём. Сама по себе пьеса «Дядя Ваня» стала сюжетом, творческой подпоркой для вплетённых в спектакль фрагментов и монологов из остальных чеховских пьес – «Вишнёвого сада», «Чайки», «Трёх сестёр». Посыл такой: всё-таки Антону Павловичу в этом году исполнилось бы 165 лет! И юбилей вместе с их автором заодно могут отпраздновать и его творения – написанные им в разное время пьесы. Так драматургическое наследие Чехова объединилось в «Дяде Ване» в одно целое.

Перед исполнением каждого монолога из другой чеховской пьесы какой-нибудь персонаж, действующий в «Дяде Ване», объявлял зрительному залу: «Антон Павлович Чехов «Вишнёвый сад». Или – «Три сестры». Или – «Монолог Константина Треплева из пьесы «Чайка». И тут же шло эмоциональное признание в мучительном чувстве любви, но только уже другого страдающего героя, уже из другой пьесы и другой женщине, той самой «чайке» – актрисе Нине Заречной. Пернатое чучело этой птицы как связующее разные чеховские пьесы звено время от времени появлялось в спектакле. Такой же связующей нитью был в «Дяде Ване» и персонаж, изображающий Фирса, в костюме деревца, опутанного цветущими вишнёвыми ветвями.

И всё это театральное действо, временами схожее с камланием шамана, с набором монологов из чеховских пьес напоминало напиток «кофе три в одном», призванный взбодрить после утреннего сна. А в этой театрально-драматургической смеси – встряхнуть зрителя эмоционально. В пользу чего говорило и музыкальное оформление «Дяди Вани» (не пропало втуне первое музыкальное образование Сойжин Жамбаловой, для которой музыка в спектакле – одно из важных действующих лиц).

После иных эпизодов и под гитару, и под барабаны, и под запись звучала скрипичная и фортепианная классика и, конечно же, современные песни, по смыслу продолжающие то или иное действие в пьесе. Так, неожиданно была исполнена ария Фирса из того самого «Вишнёвого сада». После якобы хлынувшего по сюжету «Дяди Вани» летнего ливня персонажи пьесы в исполнении молодых актёров запели известный хит «Иванушек International» «А и на небе тучи. А тучи, как люди!..» И тут же забавно похулиганили: «И эти тучки, как из «Могучей кучки» (так во времена Чехова называли действующее в Санкт-Петербурге творческое содружество русских композиторов).

Затем уже по ходу «Дяди Вани» чётким речитативом почти в жанре рэпа свои монологи прочли три сестры из одноимённой чеховской пьесы. Каждая из трёх рвалась уехать из деревни в Москву, и признание каждой тут же продолжали музыкальные цитаты из популярных песен о нашей столице.

Послевкусие и впечатление у каждого зрителя своё. Но есть и общее: «Чеховскую классику в таком необычном ракурсе всё-таки надо смотреть!»

Кстати, забавный факт: назвать дядю Гришу, героя известной песни «Поспели вишни в саду у дяди Вани», автору Григорию Гладкову-Лиханскому навеяли именно чеховские пьесы. Жаль, что и эти получившее народное признание «поспевшие вишни» не прозвучали в классической и одновременно авангардистской премьере.

Просмотров статьи: 500